リビングにある使ってない窓にすっぽりハマるマガジンラックをDIYで作って埋め込んでみました。

良い感じの色合いになってますが、当記事ではこの色を再現する方法についても紹介していきます。

背景

うちのリビングはイマドキの主流なのか、無駄に窓が多いんです。

その窓のうち、唯一ここだけは曇りガラスじゃないんですよね・・・。となると、もうずっとロールスクリーン下ろしっぱなし。

ってことになったので、であればいっそのこと何かの収納に使えるか?と思って、ちょうどこの窓枠にすっぽりハマるマガジンラックを作ってみようってことになりました。

構造・使った材料と工具

固定方法

まず、いつでも原状復帰出来ることが前提条件です。つまり、窓枠にビスを打ち込んだり、ボンドで止めたり、切ったりするのは全部NGです。※ちなみにうちは賃貸ではありません

ので、どうやって固定しようかな?という点が最初の悩みだったのですが、これは「突っ張る」構造にすることにしました。

てか、もうそれしかないしw

ホームセンター行くと、こういうフェルトが付いたアジャスターが売られてると思います。

こいつを使って下から上に窓枠を突っ張る構造にしておけば、そう簡単に落ちてくることはないだろうって考えです。

後はそんなに重たい物を入れなければ大丈夫です。

実際、使い始めてもう5年経ちますが、緩んだり、ガタついたりすることは今まで一度もないです。

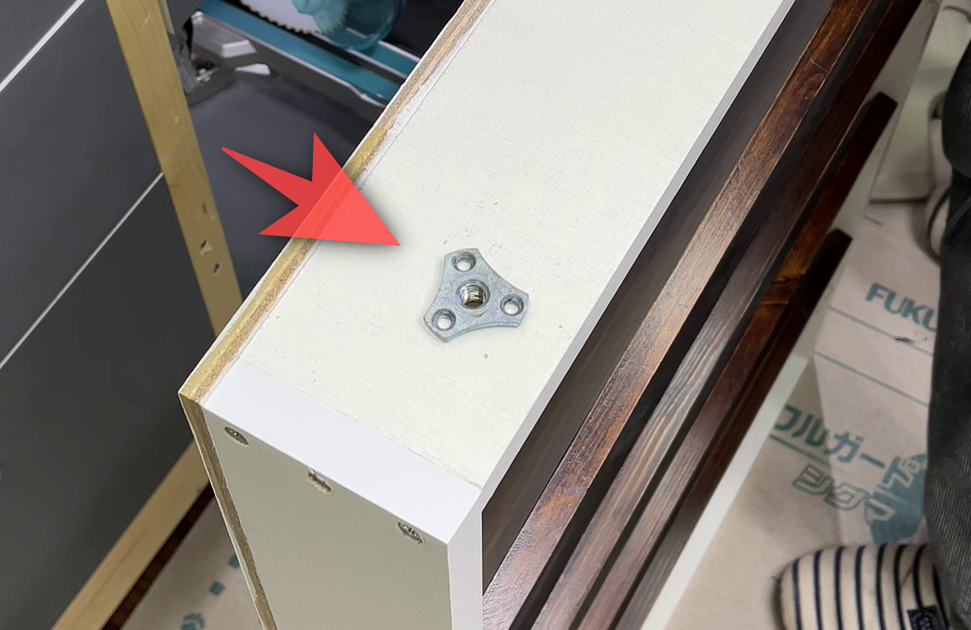

固定はネジ径を見るとM8とかM10であることが多いと思います。

で、取り付ける相手は木材ですから、そのままではねじ込めない。そんなときはこれ。

鬼目ナットJタイプ。

自分はM8使いましたが、フェルトアジャスターのサイズを見て合うものを使います。

なお、取り付ける時、あんまり強く押し込み過ぎると窓枠が変形して壁にヒビが入るので、手で回らなくなるくらいで止めておく方が無難です。

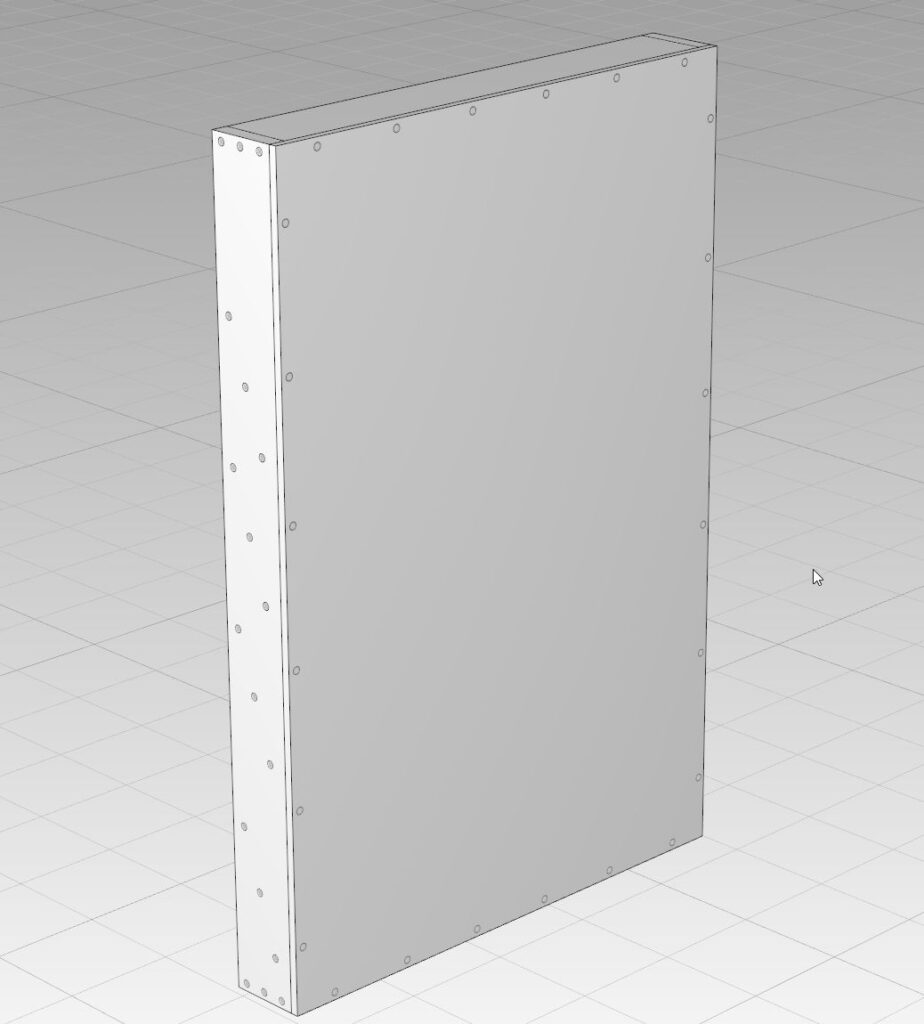

骨格

まず、窓はクリアなので裏側は丸見え状態なのですが、実際はアルミサッシがあるので窓枠に隠れる部分は見えません。

よって、こんな風に単なる升形状を作り、見えない部分から容赦なくコーススレッドでビス打ち固定します。

これだけネジ打っても、全て死角にあるのでどこから見ても全く見えません。

ので、今回はポケットホールの出番はないです。

棚板

棚板(って言って正しいのかどうかわかりませんが)の部分は、大量に余っていた1'×4'材の板接ぎで作ることにしました。

ただ、当然ですが、ただ接着するだけだとこんな風にひん曲がってしまいます。

これ、元々の木端(側面)が完全な90°じゃないって言うのもあるんですが、クランプのパワーに負けて座屈しとるんだと思います。

あと、時間が経って反ってきたのもありますけど。

使ってるのはポニークランプと言う、この業界では非常に有名なもので、アメリカンな感じが満載のクランプです。

通常はもっと分厚い素材を板接ぎ(側面方向に接着して合体させる方法)するために使う物なので、手加減しないとこんな風にしっかり曲がります。

このまま使っても大して問題はないんだろうなぁと思いつつ、やっぱりこのままじゃ嫌なので、思い切ってマキタの電動カンナ(自動カンナ)2012NB、買ってしまいました。

これ何する工具なのかというと、この中に突っ込むとモーターで回転しているカンナの刃が表面をそぎ落とし凹凸のある面をフラットにしてくれるという物です。

詳しくは冒頭のYoutube動画見てみてください。

お値段は当時価格で80,104円。た、高けぇ…。でもその価値はありました。

これは本当にすごい、感動ものです。

何が凄いって、平らになると言うよりも、表面がピカピカになります。ホムセンの外に置いてある1本200円足らずの1'×4'材にはとても見えません。

3段階くらい上のクラスの材料を買ってきた感じです(買ったことありませんが)。

こうやってみると、なんか檜の加工材みたいですね。美しい!

因みに反りは取れたのか?と言うと、まぁかなり良くなりましたよ。

完全なフラットにしてしまうと肉がなくなってしまうので程々にしましたけど。

ただ、本当に平らにしたい場合はこの自動カンナだけで済ませるのではなく手押しカンナ盤と言うものを使って片面だけまっ平にして、その面を基準に上の自動カンナで仕上げるものです。

実は手押しカンナ盤も買ったんですよ。RYOBIのやつを(HL-6A)。

新古品みたいなやつをヤフオクで買いました。7万円位で。

で、これを使ってまっ平に、と思ったのですが・・・

どのくらいうるさいかというと、近所迷惑を気にするレベルではなく、耳がその騒音に耐えきれないレベル。

1m隣に救急車が居るのと同じくらい、いやそれ以上の騒音です。120dbくらいいってるんじゃないだろうか??

ってことで、これは早々にヤフオクで売却し(なんか転売したみたいな感じになってますが、金銭的な損得は無し)表裏両方とも上のMakitaの自動カンナで仕上げて、まぁ結構平らになったね、みたいな感じで手を打つことにしました。

この後、自動カンナが登場することは何度かありますが、いずれも同じ方法でやってます。

これでも結構いい感じになりますよ。

完全には反りは取り切れませんが、そういうところは無垢材使うのがそもそも間違ってるんだと私は思うようにしています(合板もしくは集成材使えば全く問題なし)。

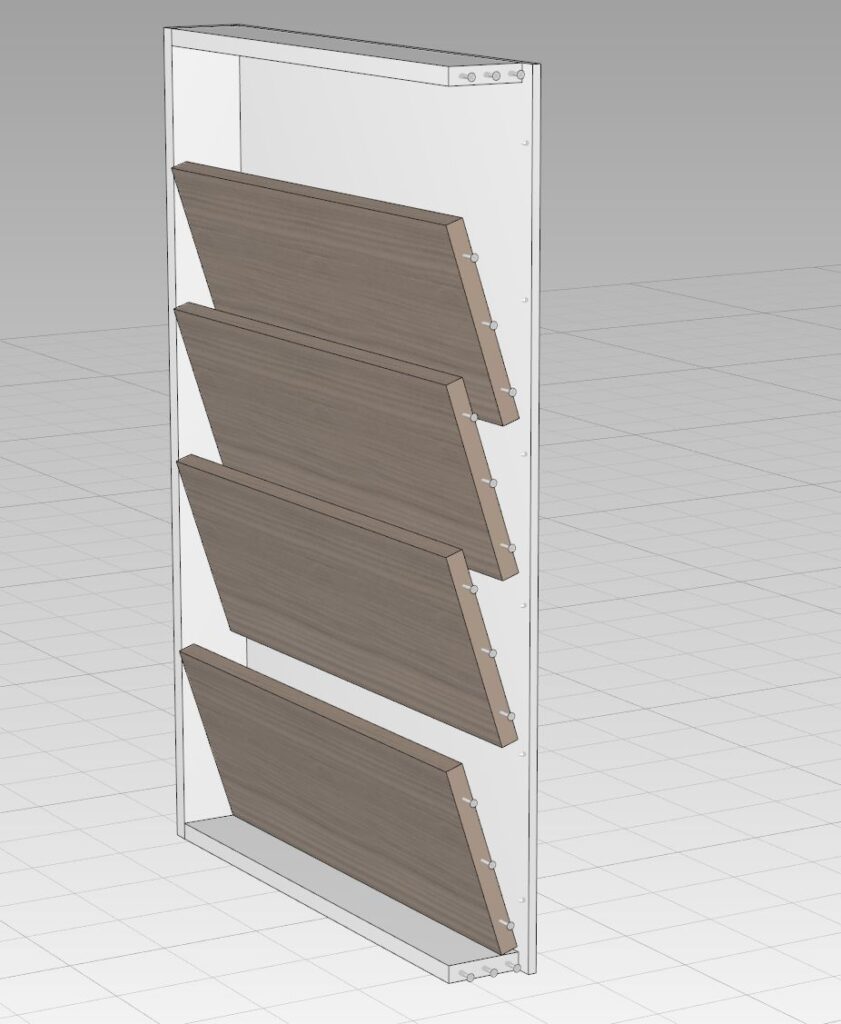

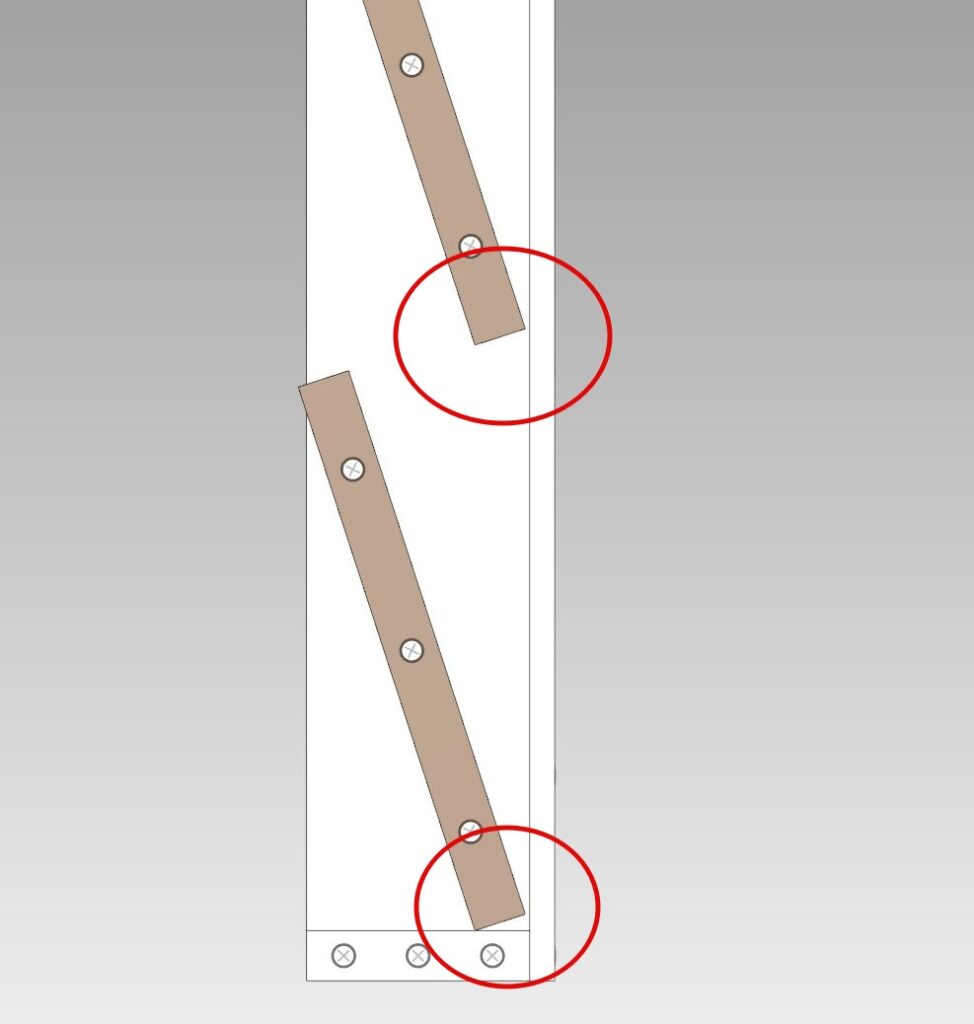

で、この棚板をどうつけるのかと言うと、ただ斜めにビス止めしただけです(笑)

ただ、これだと一番下の部分がすぼまっているため、本を入れると刺さってしまい、本の角が傷んでしまいます。

あと、単純に抜き取りづらい。

L字形状にしておけばよかったと思いますが、当時の自分はそんなこと全く思いつくわけもなく(かなり初期のころに作っています)、上の構造で作りました。

けど、確かに雑誌とかはイマイチですが、郵便物を仮置きしておくのには重宝していて、そういう使い方しかしてないんで大丈夫です。

塗装

今回はかなりお気に入りの塗装が出来たと思います。色々考えてやったのですが、結果的に大正解で、今までで一番好きな色合いとなりました。

使った塗料は油性ステイン+ワックスと言う組み合わせで、具体的には以下です。

①ステイン

ニッペ(Nippe) WOODLOVE オイルステイン Sウォルナット

②ワックス

ブライワックス ジャコビアン

木材の塗装と言うのは金属のそれと異なり、基本的には木材の肌・風合いが残るように透明な塗料であることが大半です。

じゃないと木材使った意味がないんで(いや、そんなことはないかもしれないけど)。

ということは、塗料だけで色が決まる訳ではなく、ベースとなる素材の色(木材の元の色)に透明塗料であるニスやステインを重ね塗りして、その合計色で決まるという具合になってきます。ので、使う素材によって色が大きく変わるってことは分かったうえで使う必要があります。

そして今回はそれ以上に重要なんですが、素材の色とは別に吸い込み具合が全く違っていて(染まり具合)これにより、同じ塗料でも色の濃さが全然変わります。

今回棚板に使ったSPFと言う素材は、自分が使ってる木材の中で最も染まりが悪い素材。

つまり染み込まないんです。

と言うことは、逆に塗料は浸透力MAXの物を持ってこないと、ステインであっても絵の具をぶっかけただけの、なんか安っちい感じになって終わります。

一方、塗料は自分が知る限り最強の浸透力(色の濃さ)を誇る油性ステインのSウオルナットを持ってきて、さらにその上から色をますます濃くする目的でブライワックスの一番色が濃いジャコビアンを用意しました。

色が最も染み込まないSPFと、浸透力最強のオイルステインの矛盾(ホコタテ)対決です。

結果、この組み合わせは最高でした。大好きです。

下の写真はCanonの一眼レフで撮影した写真ですが、白いボディとのコントラストが良いと思ってます。

こちらは設置後の写真ですが、右にあるラダー形状の板は、ホムセンで打っていた杉の加工材(仕上げ済材)にワトコオイルのウオルナットを塗ったものです。

こうやって比較してみると、杉の方は強烈に吸い込む素材なのでワトコオイルのような弱いオイルでも染まってますが、それ以上にオイルステインの方は深みのある色になっているのがわかると思います。

と言う訳で、SPFの染め物(ステインなど)塗装はもう、これ以外には考えられないな、と思ってます。

逆に言うと、この位強烈な浸透力(色が濃い)の組み合わせじゃないとSPFはまともに染まらない物なんだということがよーくわかりました。

結果総表

満足度:★★★★☆

お手軽さ:★★☆☆☆

コスパ:★★★★☆

総合評価:★★★☆☆

今回はもう、ステイン難民になりかけていた自分の塗料探しの旅に終止符を打ってくれたと言うことで、非常に気分の良いDIYでした。SPF+オイルステイン+ブライワックスの組み合わせは癖になりそうです。

ただ、やっぱりワックスなんでどうしても色移りしてしまいます。

まぁ、実用と言うより観賞用ですね。飾り棚のようなものが出来たと思えばOKかと。

それではまた!